martes, 18 de diciembre de 2012

“El teatro independiente en Formosa: indicadores de su ideología”

Hacia una historia del elenco Utopía 2000 en el decenio 1999-2009

VICENTÍN, María Belén

VILLALBA ROJAS, Rodrigo Nicolás

Ponencia leída durante las XV Jornadas de Ciencia y Tecnología

Noviembre 2012 - Universidad Nacional de Formosa

Introducción

El presente trabajo se inscribe dentro del Proyecto trianual de investigación “Historia del teatro en Formosa. Parte IV (1999-2009)”, cód. 54/H099, que se encuentra actualmente en la última etapa de su ejecución. En el mismo se persigue alcanzar conocimiento acerca de la dinámica escénica[1] operada en el campo teatral formoseño, en relación con la región NEA y con Buenos Aires en el decenio 1999-2009, coincidente con el afianzamiento de la regionalización teatral, artística y cultural y con las políticas tanto culturales locales como las programadas por el Instituto Nacional del Teatro para las regiones argentinas.

La presente indagación, por su parte, apunta a contribuir con el desarrollo de los siguientes objetivos generales del subproyecto del Área Literatura y Teatro, perteneciente al proyecto macro: 1) Recopilar fuentes documentales sobre la actividad teatral; 2) Elaborar la historia de los grupos del período. Esto atiende a las operaciones analíticas del proyecto macro que consisten en: 1) relevamiento y fichado de materiales documentales; 2) producción de un cuadro sincrónico y diacrónico sobre sucesos relacionados con el grupo Utopía 2000; 3) redacción de la historia de los elencos locales. Estas tareas responden a las programadas en el cronograma del proyecto, cumpliendo las etapas de ejecución de los subproyectos y preparación de informes parciales de avance, entre los que se inscriben las historias de los elencos locales.

En el estudio, que agrupa la temporalidad de 1999 a 2009 inclusive, se hizo un seguimiento de los desarrollos escénicos, para facilitar el análisis de la dinámica del elenco Utopía 2000 y su inserción en los circuitos de teatro formoseño al comienzo del tercer milenio. En ese orden, se relevaron datos que funcionarán como indicadores respecto de sus tendencias estéticas y teatralistas, sus cambios, continuidades, intercambios con otros elencos o disciplinas, tensiones, productividad, recepción en notas de prensa y crítica especializada, para aproximarnos a una radiografía de la dinámica teatral formoseña del período señalado.

Material y métodos

El estudio se realizó desde una perspectiva descriptiva e interpretativa.

Se propuso, siguiendo las operaciones analíticas señaladas: i) Periodizar la evolución del C.E.A. UTOPÍA 2000 durante el lapso de los años 1999-2009, a partir de las diferentes fuentes documentales, como una continuación de la periodización de la historia del elenco elaborada en investigaciones anteriores a la actual; ii) Reconocer etapas de producción del grupo según las propuestas teatrales y la participación estable/esporádica de sus integrantes; iii) Describir la intervención del grupo en otras actividades culturales, sea como gestión, sea como colaboración (préstamo de espacio o de integrantes a otros grupos, puestas en escena a beneficio, etc.); iv) Indicar el estado de la actividad teatral del elenco en la actualidad, frente a la incursión de sus miembros fundadores en tareas de gestión político-cultural (principalmente gubernamentales).

Se realizaron relevamientos de datos y documentos en hemerotecas de la ciudad de Formosa (Editorial La Mañana, Instituto Nacional del Teatro, Archivo Histórico Provincial), y en las colecciones digitales de la Editorial Multimedia.

Se recopilaron, como fuentes documentales, fotografías, programas de función, actas, anuncios en prensa, comentarios periodísticos, gacetillas de prensa, notas administrativas, tarjetas y certificaciones, relacionadas con la actividad teatral del grupo Utopía 2000, correspondiente al período estudiado.

Se diseñaron diferentes tablas de procesamiento de información, adecuándolas a los fines de organizar cronológicamente las puestas en escena, las intervenciones culturales (como ser empleo del espacio físico en puestas de elencos visitantes, recitales, muestras artísticas, presentaciones de libros, talleres de capacitación; intercambios con otros actores sociales, gestiones políticas) y la repercusión de las actividades teatrales en los medios de prensa escrita.

Si bien esta recopilación de datos fue plasmada e interpretada en un informe de carácter provisorio, sólo daremos a conocer en esta oportunidad los resultados referentes a la producción teatral del elenco y sus intervenciones culturales más significativas.

Resultados

Del completamiento de las diferentes tablas se obtuvo que:

- Las obras puestas en escena por el grupo durante el período estudiado fueron al menos doce: Maravilla Estar de Santiago García (1999), El partener de Mauricio Kartún (1999), Extraño juguete de Susana Torres Molina (1999), Telarañas de Eduardo Pavlovsky (2000), Jerónimo al Oriente del Edén de Tedy Durán (2001), Palomitas blancas de Manuel Cruz (2001-2002), La ropa de Andrea Garrote (2002), Imarca Plurativa Internacional Corporation de Alberto Sessa (2003), Manuela la guapa de Juan Carlos Guerra (2003-2005), Vendiendo monitos en la ruta de Daniel Luppo (2004-2005), Dr. Jekyll Project de Nahuel Luppo (2005-2006), Lo idéntico, la diferencia de Ernesto Marcos (2008), Amarte (una aventura con poco oxígeno) de Pablo Albarello (2009).

- La mayor parte de las puestas en escena se llevaron a cabo en la provincia de Formosa, y en menor número en otras provincias, generalmente en giras que se enmarcaba en los Festivales de Teatro regionales o nacionales.

- Se empleó la sala del grupo teatral ininterrumpidamente, en eventos públicos, desde 1999 y hasta 2008 inclusive. En gran medida se destinó a alojar representaciones teatrales y talleres de capacitación durante las Fiestas Provinciales y Regionales, y las ediciones 1ª a 4ª del Festival Internacional del Teatro de la Integración y el Reconocimiento. Otros usos característicos fueron: proyecciones de películas, muestras artísticas, recitales de música y poesía.

- Los miembros fundadores del grupo participaron desde inicios del decenio en actividades de gestión cultural. En ese sentido, Daniel Luppo fue primer delegado por Formosa del Instituto Nacional del Teatro (INT) a partir de 1999. En años sucesivos los integrantes participaron activamente en la delegación provincial del INT; en encuentros de los trabajadores del teatro en la capital y el interior de Formosa; en la organización y asesoramiento para los festivales de teatro provinciales y regionales; en la planificación y ejecución de los Festivales del Teatro de la Integración y el Reconocimiento (promoción, difusión, audiencias, convenios).

- En la segunda mitad de la década se destaca la participación constante de Carlos Leyes, Daniel Luppo, Fredy Jara y Viviana Mastropaolo, en relación con instituciones de gobierno, nacionales y provinciales, como el INT, el Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de Formosa y la Universidad Nacional de Formosa.

Conclusiones provisorias

- Se reconocieron tres etapas de comportamiento del elenco según sus formas de trabajo:

1) etapa de producción de espectáculos por parte del CEA Utopía 2000 como grupo teatral (1999-2002);

2) etapa de presentación de las puestas en escena del elenco como un trabajo del par Actriz-Director (Mastropaolo-Luppo, señalado en una crítica teatral[2], 2003-2006);

3) etapa del CEA Utopía 2000 presentado como:

i) organización no gubernamental de producción y gestión cultural (2005-2009, cuyo representante máximo será Daniel Luppo, distanciado paulatinamente del rol de director teatral);

ii) grupo de experimentación teatral en “nuevas dramaturgias”[3], de poca estabilidad en lo concerniente a presentaciones teatrales y formación del elenco (2007-2009, cuyo exponente en dirección será Gustavo Leyes, con asistencias de Hugo Albariño y Oscar Cardozo).

- Los temas de las obras teatrales del CEA Utopía 2000, sumados a la particularidad de algunos espacios en los que se intervino y los destinatarios de esas intervenciones (puestas en escena y capacitaciones en barrios periféricos), sugieren un fin crítico-reflexivo, de transformación social, y de diversificación de los consumos culturales.

- Se buscó incluir un público cada vez mayor en los circuitos de circulación teatral y cultural, posiblemente como formación de una cultura de consumo, en torno a las producciones teatrales locales y regionales. Esto se sustenta con la organización de talleres y cursos para la formación de actores-docentes con perfil de gestión sociocultural.

- Las preocupaciones por la gestión derivaron en la participación activa de los actores/productores del CEA en las decisiones políticas sobre la cultura; como consecuencia de ello se produjo una disminución de las puestas en escena, aunque hasta 2010 se incluyeron las obras del grupo, en los festivales, como espectáculos invitados o muestras.

- Sobresale por su gran relevancia la conformación de un Festival Internacional que, según sus representantes, aportó significativamente –desde lo socio-cultural– al posicionamiento de Formosa como parte relevante del circuito turístico nacional. El evento devino así centro de intercambio de expresiones y producciones artísticas, y referente regional.

- Otras gestiones del grupo tendieron a generar circuitos fuera de la ciudad de Formosa, específicamente en localidades representativas del interior, por ser sede de elencos de constante actividad (como ser, Pirané, Comandante Fontana, Ingeniero Juárez).

Desde 2009 perdió funcionalidad el espacio físico de Utopía, pasando a ser sólo nombrada en los programas del Festival Internacional. Utopía 2000 se tornó un sello constante en las organizaciones de espectáculos oficiales. No obstante, actualmente sus miembros dieron a conocer las intenciones de inaugurar un nuevo espacio físico para el CEA Utopía 2000.

[1] Es necesario hacer un paréntesis para explicar qué es lo que entendemos por dinámica escénica, y cómo nuestra indagación se enmarca en ella. La historia de Utopía 2000 se inserta en un proceso dinámico que incluye –como mínimo– tres factores: los hechos históricos comunes a un grupo social, en un momento y lugar específicos; las demandas de esa comunidad (y a cuál/es demandas responde un evento artístico, por ejemplo, la necesidad de un circuito local de entretenimientos); y los intercambios artísticos (donde veremos relaciones de influencia entre elencos, combinaciones de lenguaje a partir de codificaciones artísticas, y la búsqueda de innovaciones por vía de ciertas manifestaciones).

Estos elementos a la vez entran en correlación con un marco político institucional que podría propiciar o no la actividad artística, repercutiendo directamente en la organización y autogestión de cada elenco. (Allí ilustramos muy sintéticamente) cómo el cruce de variables genera el llamado hecho teatral.

En él participan –siempre dinámicamente–, además de los elencos, los espacios en los que éstos, a través de la producción y presentación de textos espectaculares, interactúan con un público heterogéneo, compuesto por: ciudadanos comunes que asistirán por entretenimiento, dispersión, etc.; otros teatristas que entrarán a participar del diálogo artístico; periodistas /comunicadores, encargados de la difusión o la exégesis; y gestores culturales que serán clave en la mayor dinamización de los eventos artísticos. En suma, de todo ello depende el crecimiento del arte teatral.

[2] Cultura La Mañana, julio de 2005

[3] Presentado así en el programa de mano del 5° FITIR (2009).

Bibliografía

GORLERI, María E. y BUDIÑO, Marisa E., 2005. [Teatro de] Formosa (1915-1962). En Historia del Teatro Argentino en las provincias. Volumen I. Buenos Aires: Galerna-INT.

---------------------------------------------------------------, 2007. [Teatro de] Formosa (1963-1975). En Historia del Teatro Argentino en las provincias. Volumen II. Buenos Aires: Galerna-INT.

---------------------------------------------------------------, 2009. El teatro argentino en las provincias. Formosa - tercera parte (1976-1998). La primera modernidad teatral. Formosa: Texto inédito.

Medios masivos: Diarios La Mañana, El Comercial, El Satelital, Formosa, Opinión Ciudadana, publicados dentro del período 1999-2009. Revistas y folletos editados en Formosa, desde 1999 en adelante.

PELLETTIERI, Osvaldo, 1997. Una historia interrumpida. Teatro argentino moderno (1949-1976). Buenos Aires: Galerna.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

El teatro formoseño y sus estudios, en las XV Jornadas de Ciencia y Tecnología (UNaF)

Presentamos a continuación la lista de ponencias, pertenecientes al Grupo de Estudios de Teatro en Formosa, que se expondrán durante las XV Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa. El evento se realizará en el Microcine de la Biblioteca Central de la casa de altos estudios (y no en el predio de la Costanera, como se había anunciado), los días 28, 29 y 30 de noviembre.

A continuación del detalle de cada una, adjuntamos el programa de las Jornadas, donde los lectores podrán localizar nuestros trabajos, en los órdenes 49 al 56 (a realizarse por la tarde del jueves 29 de noviembre).

- El Teatro Independiente en Formosa: Indicadores de su Ideología. GORLERI, María Ester y Colab. [Proyecto macro 54/H/099]

- Una periodización para la historia reciente de Formosa (1999-2009). PINEDA, Lidia [subproyecto Historia]

- Aspectos Visuales del Teatro en Formosa (1999 - 2009). BARIJHÓ, Tomás y Colab. [subproyecto Artes Visuales]

- Hacia una Historia del Grupo Teatral C.E.A. Utopía 2000 en el Decenio 1999 - 2009. VICENTÍN, María y Colab. [subproyecto Literatura y Teatro]

- Las Puestas de Teatro de Aldo Cristanchi en el Decenio 1999 - 2009. LÓPEZ, Marcela [subproyecto Literatura y Teatro]

- El Público Formoseño Ante las Obras Teatrales y los Elencos. SANDOVAL, Enrique [subproyecto Estadística]

- Luna de Sangre Guaraní. Una Obra Formoseña Focalizada en lo Identitario. FERNANDEZ, Andrea y Colab. [subproyecto Literatura y Teatro]

- ¿Importa la Música en el Teatro Formoseño?. BERNI, Norma y Colab. [subproyecto Música]

XV Jornadas de Ciencia y Tecnología - SeCyT - UNAF (Programa)

sábado, 27 de octubre de 2012

El GETeF participará con diferentes ponencias en las XV Jornadas de la SeCyT - UNaF

Durante los días 28, 29 y 30 de Noviembre próximos, se realizarán en el marco de la Universidad Nacional de Formosa, las XV Jornadas de Ciencia y Tecnología. Si bien aún no se encuentra disponible la programación definitiva del evento, informamos que éste se realizará en los salones de conferencias del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”.

A propósito del encuentro, el Grupo de Estudios de Teatro de Formosa, en todas sus Áreas de subproyecto (Música, Artes Visuales, Estadística, Literatura), presentará diferentes ponencias referidas a los avances concretos de nuestras investigaciones.

A nuestro lectores interesados, los invitamos a seguir las novedades sobre la programación mediante este sitio, en próximas actualizaciones, o visitando el sitio web de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNaF, siguiendo el link de la imagen.

jueves, 20 de septiembre de 2012

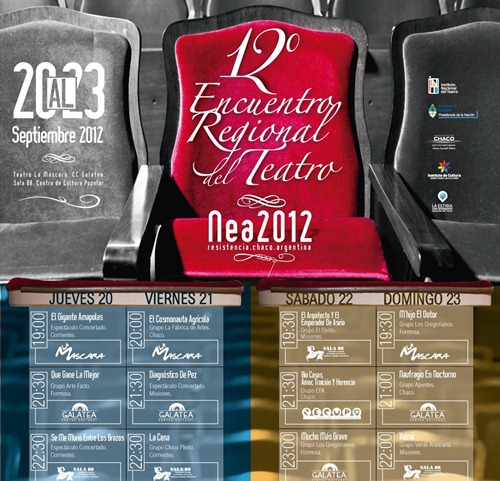

12° Encuentro Regional del Teatro del NEA–Resistencia 2012

Del jueves 20 al domingo 23 de septiembre se va a desarrollar en la ciudad de Resistencia Chaco, EL 12° Encuentro Regional del Teatro NEA 2012, esta evento congrega a toda la comunidad teatral de la región y durante cuatros días se podrá disfrutar de doce producciones de Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco. También se realizaran presentaciones de libros, foros y una conferencia e intercambio con el público a cargo del Dr. Jorge Dubatti.

Nuevamente en esta fiesta se presentaran diversidad de géneros y estéticas y se podrá compartir y acompañar el trabajo que desarrollan los grupos de Teatros Independientes y las producciones que realizan en cada unas de las provincias de nuestra región.

Este encuentro es en cogestión, entre el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto de Cultura del Chaco y la participación de la Asociación Civil Teatral “La Estigia”.

Las obras que participan son, de Misiones: “El arquitecto y el emperador de Asiria” del Grupo El Ovillo, “Diagnóstico de Pez” Espectáculo Concertado y “Valmir” del Grupo Verde Araucaria; por su parte de Formosa llegan: “Que gane la mejor” del Grupo Arte Facto, “M’hijo el dotor” y “Mucho más grave” ambas producciones son del Grupo Los Gregorianos; de la provincia de Corrientes estarán: “La cena” del Grupo Chico Pleito, “Se me murió entre los brazos” y “El Gigante Amapolas”, ambos Espectáculos Concertados y de la provincia anfitriona se presentan: “Naufragio en nocturno” del Grupo Apuntes, “El cosmonauta agrícola” Grupo La Fábrica de Artes y “Bio Casas. Amor, Traición y Herencia” del Grupo EFA.

Las salas donde se desarrollaran las funciones son: La Máscara (Posadas 75), Sala 88 (French 845), Centro Cultural Galatea (Mendoza 590) y Ce.Cu.Po (San Lorenzo y Cervantes). El costo de las entradas es de diez pesos y se pueden adquirir con anticipación en las respectivas salas.

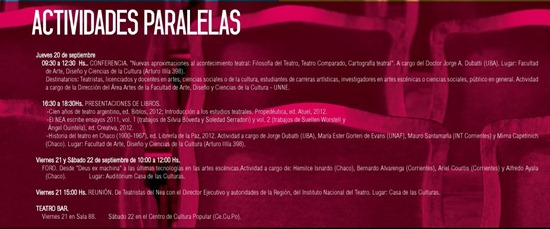

También en la oportunidad se efectuará el viernes 21 y sábado 22 en el auditórium de la Casas de las Culturas de 10 a 12 el Foro: Desde “Deus ex machina” a los últimas tecnologías en las artes escénicas, esta actividad estará a cargo de Hemilse Isnardo y Alfredo Ayala del Chaco, Bernardo Albarenga y Ariel Curtis de Corrientes.

Por otra parte el sábado a las 21 a las 15, también en la Casa de las Culturas se va a realizar una Reunión de teatristas del NEA con el Director Ejecutivo y autoridades de la Región, del Instituto Nacional del Teatro

Conjuntamente con la Dirección del Área Artes de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, se realizaran en el Anexo FADyCC-UNNE, ubicado en Arturo Ilia 368, el día jueves 20, de 9,30 a 12,30 la “Conferencia e intercambio con el público a cargo del Doctor Jorge A. Dubatti (UBA): "Nuevas aproximaciones al acontecimiento teatral: Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Cartografía teatral".

Los destinatarios del mismo son los licenciados y docentes en artes, ciencias sociales o de la cultura, estudiantes de carreras artísticas, teatristas de la Región NEA, investigadores en artes escénicas o ciencias sociales, público en general. Se extenderán certificados.

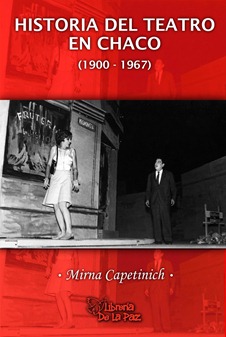

Por su parte en el mismo lugar de 16:30 a 18:30 se presentarán los libros “Cien años de teatro argentino” e “Introducción a los estudios teatrales” ambos de Jorge Dubatti. Como así también “El NEA escribe ensayos 2011”, vol. 1 (trabajos de Silvia Bóveda y Soledad Serradori) y vol. 2 (trabajos de Suellen Worstell y Ángel Quíntela). Finalizando será el turno de “Historia del teatro en Chaco” (1900-1967) de la investigadora chaqueña Mirna Capetinich.

ACTIVIDADES PARALELAS

Presentación de los libros: “Cien años de teatro argentino” e “Introducción a los estudios teatrales” ambos de Jorge Dubatti, “El NEA escribe ensayos 2011”, vol. 1 y vol. 2 y la “Historia del teatro en Chaco” (1900-1967) de Mirna Capetinich.

|  |

También se realizará la conferencia e intercambio con el público a cargo del Doctor Jorge A. Dubatti (UBA): "Nuevas aproximaciones al acontecimiento teatral: Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Cartografía teatral".

En esta doce edición el Encuentro Regional del Teatro del NEA que se realiza del 20 al 23 de septiembre, tiene una diversidad de propuestas, además de las funciones teatrales.

En su primera jornada, el día 20 en horas de la mañana, en cogestión el Instituto Nacional del Teatro y la Dirección del Área Artes de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, de 9,30 a 12,30 proponen la conferencia e intercambio con el público a cargo del Doctor Jorge A. Dubatti (UBA): "Nuevas aproximaciones al acontecimiento teatral: Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Cartografía teatral", será en el Anexo FADyCC-UNNE, ubicado en Arturo Ilia 368, en Resistencia, Chaco.

Está destinado a licenciados y docentes en artes, ciencias sociales o de la cultura, estudiantes de carreras artísticas, teatristas de la Región NEA, investigadores en artes escénicas o ciencias sociales y público en general. Se extenderán certificados.

También en el mismo lugar, ya a la tarde de 16,30 a 18,30 se presentaran los libros “Cien años de teatro argentino” e “Introducción a los estudios teatrales” ambos de Jorge Dubatti. Como así también “El NEA escribe ensayos 2011”, vol. 1 (trabajos de Silvia Bóveda y Soledad Serradori) y vol. 2 (trabajos de Suellen Worstell y Ángel Quíntela). Finalizando será el turno de “Historia del teatro en Chaco” (1900-1967) de la investigadora chaqueña Mirna Capetinich.

Por su parte el viernes 21 y sábado 22 en el auditórium de la Casa de las Culturas de 10 a 12 se realizará el Foro: Desde “Deus ex machina” a las últimas tecnologías en las artes escénicas, esta actividad estará a cargo de Hemilse Isnardo y Alfredo Ayala del Chaco, Bernardo Albarenga y Ariel Curtis de Corrientes.

También el 21 a las 15 en la Casa de las Culturas se va a realizar una Reunión de teatristas del NEA con el Director Ejecutivo y autoridades de la Región, del Instituto Nacional del Teatro.

Jorge Dubatti: breve curriculum vitae

Jorge Dubatti (Buenos Aires, 1963) es Doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el Premio de la Academia Argentina de Letras al mejor egresado de la UBA de 1989. Es docente especializado en historia y teoría teatral en la Carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Veracruzana (México). Realiza tareas de investigación teatral desde 1983. Dirige desde 1998 el Centro de Investigación en Historia y Teoría Teatral (CIHTT). Coordina el Área de Historia y Teoría Teatral en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA y el Área de Artes Escénicas del Departamento Artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Ha publicado alrededor de cincuenta volúmenes de/sobre teatro (antologías, ediciones, ensayos, compilaciones de estudios, libros de conversaciones), entre ellos: Batato Barea y el nuevo teatro argentino (ensayo, 1995); Teatro Comparado. Problemas y conceptos (ensayo, 1995); Samuel Beckett en la Argentina (compilación, 1998); El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral (ensayos, 2002); Estudios críticos sobre Harold Pinter (compilación, 2002); El convivio teatral. Teoría y práctica del Teatro Comparado (ensayos, 2003); El teatro sabe (ensayos, 2005); Filosofía del Teatro I (ensayo, 2007) . Ha publicado más de cuatrocientos artículos y reseñas en libros y revistas especializadas de Argentina (Buenos Aires y diversas provincias), Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, México, Uruguay y Venezuela. Es editor de la obra de Eduardo Pavlovsky, Alejandro Urdapilleta, Rafael Spregelburd, Ricardo Bartís y Daniel Veronese, entre otros. Dirige colecciones de dramaturgia, historia y teoría teatral. En 2003 fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por “sus investigaciones en el campo de la cultura”. Ha sido designado “partenaire privilégié” de los Fondos de Archivo de la Académie Expérimentale des Théâtres (Francia) en la Alliance Française de Buenos Aires. Desde 1989 ininterrumpidamente realiza labor como crítico teatral en diversos medios. Fue Jurado Región Centro por concurso del Instituto Nacional de Teatro entre 2005 y 2007.

LIBRO “HISTORIA DEL TEATRO EN CHACO (1900-1967)”

La obra contiene una extensa cronología de obras y hechos teatrales chaqueños desde 1906 a 1967 y analiza la labor de diversos elencos teatrales (cuadros filodramáticos, cuadros de aficionados, teatros de arte, vocacionales, independientes y experimentales) que fueron desarrollándose en distintos puntos del territorio chaqueño a partir de la década del 10 y hasta la década del 60. Por razones de corte metodológico del objeto de estudio, esta historia se centra principalmente en el teatro representado que estuvo destinado al público adulto.

El trabajo fue logrado a partir de una lectura analítico-crítica de múltiples testimonios (orales, fotográficos, visuales) aportados por teatristas y familiares de estos, tanto como de fuentes periodísticas, institucionales, bibliográficas y archivísticas. Ofrece incluso una propuesta de un modelo de periodización del teatro chaqueño del siglo XX, a partir de la valoración de las distintas instancias y etapas por las que fue atravesando la actividad teatral local.

Su autora se propone con la obra “contribuir en alguna medida a la reconstrucción de la historia artístico-teatral chaqueña, a fin de que se conozcan y valoren los distintos esfuerzos, logros y caminos por los que fueron transitando teatristas chaqueños en pos del progreso cultural y espiritual de sus comunidades”. El libro, además, ofrece un centenar de ilustraciones sobre puestas en escena locales, edificios teatrales y programas de espectáculos, testimonios todos recabados en la extensa y ardua tarea de campo realizada por la autora.

“Un libro destinado no solo a teatristas interesados en conocer las raíces y el pasado teatral local —manifiesta su autora—, sino también al público en general que quiera disfrutar de una lectura que promueva una valoración y reflexión sobre la identidad teatral chaqueña.”

DATOS DE LA AUTORA

Mirna Capetinich nació en 1973 en Presidencia Roque Sáenz Peña y vive en Resistencia desde 1990. Es profesora en Enseñanza Media y Superior en Letras por la Universidad Nacional del Nordeste. Premio Academia Argentina de Letras en 1996 por Mejor Promedio de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNNE. Docente del Instituto de Nivel Terciario San Fernando Rey. En el nivel universitario ha realizado adscripciones a las cátedras Historia del Arte y Taller de Teatro, dictadas en la Facultad de Humanidades de la UNNE. Entre 2010 y 2011 formó parte del plantel docente de la articulación de la Licenciatura en Artes Escénicas ofrecida por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE. Investigadora de la historia del teatro chaqueño y crítica teatral. A fines de 2001 se integró al GETEA (Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano) de la Universidad de Buenos Aires para colaborar desde la investigación teatral chaqueña. Ha coordinado en 2009 la Muestra Fotográfica Retrospectiva Cien Años de Teatro Chaqueño en el marco de la XXIV Fiesta Nacional del Teatro realizada en Chaco. Ha participado, además, ese año del proyecto colectivo de dramaturgia “Camino al Bicentenario”, coordinado por Gonzalo Marull y editado en 2010 bajo el título Sinfonía (Chaco Chopin). Cuenta con numerosos talleres, cursos y seminarios relacionados con actuación, dramaturgia; gestión, producción, investigación y crítica teatrales. Desde 2011 es alumna regular del Doctorado en Artes con Orientación en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba.

FUENTE: AINCRIT.ORG

viernes, 14 de septiembre de 2012

REPENSAR LA INVESTIGACION TEATRAL DESDE LA EPISTEMOLOGIA, LAS TEORIAS Y LAS FUENTES DOCUMENTALES

Propósito

En este ciclo académico 2012 estamos llegando al final de la investigación del teatro de Formosa, es decir, a la Parte IV de su periodización y que adscribimos a la continuidad de la Primera Modernización del teatro formoseño.

En estudios anteriores que ya han sido parcialmente publicados, hemos establecido las etapas, momentos y subsistemas del teatro de Formosa, por lo cual, en esta ocasión, haremos sucinta referencia al actual teatro, el que ocupa el decenio que va del año 1999 al año 2009. En esta investigación trianual – que abarca en su desarrollo desde el año del Bicentenario hasta finales del 2012 -, estamos ejecutando el tramo último de la investigación – como se dijo -, y en ese sentido, nos estamos posicionando en lo que identificamos como el momento metodológico de última fase.

Este momento, pues, pone en juego el cruce de dimensiones, variables y componentes de los resultados obtenidos, sujetos a interpretación. Por lo tanto, ésta que pasaremos a exponer constituye la fase hermenéutico-relacional-interpretativa del estudio (Código SECyT-UNaF 54-H-099).

Principios epistemológicos

Casi al cabo del trienio de estudio, el punto de partida para repensar el trayecto investigativo que nos sitúa en el momento metodológico y en la fase hermenéutico-interpretativa, consiste en poner a prueba no solamente lo proyectado al inicio sino su congruencia metodológica mantenida durante el proceso, y las dificultades documentales con que tuvimos que vérnoslas. Consiste también en exponer los modos de superar escollos que se fueron presentando, algunos de los cuales aún persisten. Por último, consiste en evaluar lo alcanzado al momento, todo ello en el marco del carácter multidisciplinar del estudio.

Este momento metodológico da pie a las siguientes acciones inscriptas en la fase hermenéutico-relacional-interpretativa: 1) considerar los documentos trabajados y los datos obtenidos y cotejarlos con los objetivos y las hipótesis del proyecto; 2) al hacerlo, abordar el objeto modelo (O.M.) definiéndolo como el “conjunto de entes poéticos seleccionados (de un autor, de una época, de una formación, de contextos cercanos o distantes, etc.”(Dubatti, J., 2009: 7) que constituyen la macropoética-objeto de estudio, es decir, el conjunto seleccionado de textos dramáticos y de textos espectaculares recortados de un colectivo mayor, y puesto “en foco” mediante el análisis; y concibiéndolo como hecho teatral, fenómeno, relación teatral (de Marinis, M.: 1997) o acontecimiento (Dubatti, J., 2009: 5), en tanto “conjunto de relaciones y procesualidad compleja” (de Marinis, M., 1997: 10; 2) retomar y repensar la pertinencia de la epistemología, las teorías y la concepción documental de las fuentes indagadas, así como de los datos obtenidos; 3) informar, finalmente, los resultados de la investigación alcanzada.

Para poder describir y explicar tales acciones nos fue necesario esquematizar la totalidad del proceso en sus relaciones, ampliando la red conceptual[i] de que disponíamos y con conceptos teóricos como: relación teatral - contexto cultural (o general) – archipoética – macropóetica – micropoética – territorialidad – concepción del teatro, nociones sustentadas en la nueva teatrología propuesta por Marco de Marinis (1997) y en las conceptualizaciones de Poética Comparada de Jorge Dubatti (2009).

A efectos de simplificar los componentes considerados en el esquema nos ha parecido más ilustrativo acudir al cuadro que sigue:

Dado que consideramos el hecho teatral en sus relaciones (producción / recepción), es decir, aceptado que

“el espectáculo ni siquiera tiene una existencia verdaderamente autónoma (…); al contrario, adquiere sentido, se hace inteligible, comienza realmente a existir en cuanto tal, esto es, como hecho estético y semiótico, sólo en relación con las ya mencionadas instancias de su producción y de su recepción (mejor dicho, de sus recepciones). Incluso se podría decir que lo que realmente existe, al menos desde el punto de vista semiótico, no es el espectáculo sin la relación teatral, entendiendo por ello sobre todo la relación actor-espectador, y además los otros procesos comunicativos e interrelacionales del cual un espectáculo es estímulo y ocasión desde su primera concepción hasta la fruición del público” (de Marinis, M.,1997: 25. El subrayado es nuestro)

sostenemos el concepto de teatro como signo complejo (sincrético y multidimensional) como lo define Antonio Tordera Sáez (1993: 157-168), dotado de dos dimensiones: la de significación y la de comunicación.

Como lo primero – significación – el estudio que afrontamos da cuenta de un proceso concreto de producción de sentido – señala Tordera Sáez -, lo cual ha de abordarse – continúa – de modo relacional con otros discursos (los de los sistemas culturales, políticos, ideológicos), porque el teatro, si bien es concebido como una práctica diferenciada, solo existe en tanto articulada a, superpuesta y cruzada por otras prácticas, en una formación social determinada.

Como lo segundo – comunicación – referido al hecho teatral, pareció evidente “estudiarlo ‘bajo el aspecto de’ acto comunicativo” (Tordera Sáez,A., 1993: 164).

Las teorías de este estudio

Las teorías que sostienen el abordaje investigativo de la historia teatral de Formosa en el decenio 1999-2009 son la Semiótica histórica de los hechos teatrales, así llamada por Marco de Marinis (1997) por cuanto[ii] sostiene que:

“Una semiótica histórica de los hechos teatrales debería ser una semiótica (una ciencia) de lo concreto y de lo particular (…), que respete y dé cuenta de la constitución socio-histórica de los hechos (y por ende de sus metalenguajes) sin renunciar por eso a su tarea electiva de precisar leyes, regularidades e invariantes (sincrónicas y diacrónicas, intra y también interculturales) que los subyacen – y los transforman finalmente – en su funcionamiento comunicativo” (p.64).

Si observamos las dimensiones consideradas en el trayecto investigativo del teatro formoseño – enunciadas en el esquema del momento metodológico -, notaremos entre los componentes del contexto general y del contexto espectacular, una correspondencia teórico-metodológica con la conceptualización postulada por de Marinis, por lo cual es innecesario sobreabundar en el breve espacio de esta comunicación.

Por otra parte, en el mismo proyecto investigativo y concerniente al marco teórico, ya habíamos expresado que la Teatrología – mejor, la nueva Teatrología, de Marco de Marinis -, junto con una de las dimensiones semióticas como la Pragmática – vinculada al teatro -, y otros enfoques como los de la Estética de la Recepción, los Estudios Culturales (R.Williams), la Sociología y la Antropología, habrían de sustentar la base teórica del estudio en ejecución.

Junto a la Semiótica teatral, no menos sustantivo es el fundamento del Neohistoricismo para inscribir en él nuestro trabajo. Para definirlo, bastan dos citas que lo expresan claramente; una, suscripta por Osvaldo Pellettieri[iii]:

“… consideramos nuestra metodología como ‘neohistoricista’ ya que al estudio de los contextos sociales con los que trabaja el historicismo anterior le incorporamos un estudio sistemático sobre los textos que completa una visión más abarcadora. Para nuestra concepción de la historia teatral, periodizar es determinar sistemas, aclarar su significación artística y social y relacionarlos con los anteriores y posteriores”;

la otra, suscripta por Jorge Dubatti[iv]:

“La historicidad es el principio de necesidad histórica por el que: a) una poética teatral corresponde a un tiempo determinado y a la inserción de ese tiempo en una territorialidad particular en cuanto a sus condiciones de posibilidad; b) no podría haber surgido en otro momento histórico”.

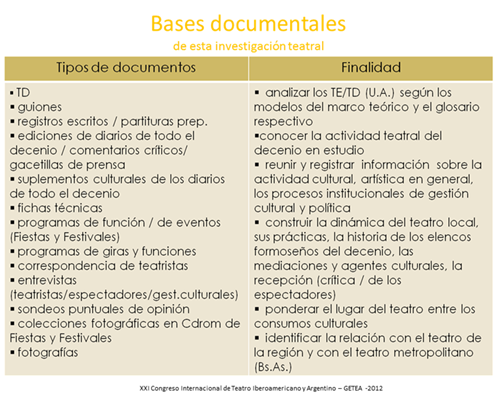

Documentos de esta investigación

Ni el “fetichismo del documento” ni la “metafísica de la ausencia del espectáculo y de su irrecuperabilidad” (M.de Marinis, 1997: 37-38) – dos posiciones extremas y antagónicas de la historiografía teatral –: ambas nos ha alertado constantemente en el esfuerzo de acudir a las bases documentales según estos tres criterios: pertinencia, exhaustividad y plausibilidad.

En otra parte[v] realizamos un parcial recorrido de los documentos considerados y consultados ya en ese momento de la investigación. Ahora, en esta etapa del trabajo, y compilados casi todos los tipos de documentos analizados - o de datos relevados a través de ellos -, nos resta todavía extender las entrevistas no solo a más teatristas y más espectadores – en muestras significativas en lo posible, para ponderar la recepción de las micropoéticas, e incluso, en ciertos casos, el testimonio crítico de ciertos receptores más competentes en lo teatral-espectacular -. Y además, para conocer las percepciones del público de hoy respecto del campo teatral formoseño en el último decenio, así como las percepciones y juicios acerca del teatro precedente en Formosa.

Los documentos recopilados y analizados y la finalidad de su análisis se muestran en el siguiente cuadro:

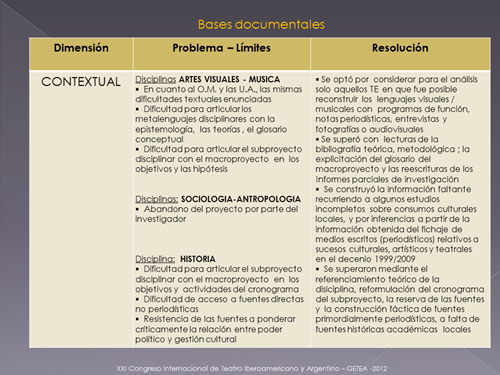

Durante todo el transcurrir del trayecto de investigación, en las distintas disciplinas intervinientes y habiendo previsto los tipos de documentos precedentes, aparecieron obstáculos no siempre explícitos para recuperar información, cruzarla con la de otros documentos o – simplemente – contar con ella.

En ese sentido, las periódicas reuniones de trabajo con los investigadores y auxiliares fue señalando la necesidad de reorientar el proceso, acudir a alternativas, intentar la reiteración de búsqueda de información, estrategias de acercamiento a las fuentes por otros medios (conocimiento personal, contactos profesionales, vínculos de amistad), etc., todas orientadas a persistir en obtener lo que en algunos casos, en la dimensión textual-espectacular aparecía como imprescindible (p.ej. guiones, relato del texto-registro o del texto performativo por parte del teatrista o director de elenco). Aún así, no fue posible en más de un texto espectacular.

Presentamos a continuación dos cuadros que exponen problemas o límites en el trato con las bases documentales, y cómo los resolvimos.

El primero manifiesta la dimensión textual (recordemos que es la del texto espectacular o ‘contexto espectacular inmediato’, según de Marinis):

El segundo refiere a la dimensión contextual general:

Conclusiones de este momento metodológico

Al llegar a esta fase final de la investigación, el momento metodológico ha dado lugar a la fase hermenéutico-relacional-interpretativa, como se dijo, de la que quedan pendientes actividades previstas en el cronograma del proceso.

Para completarlo, ha sido necesario para el equipo de trabajo:

1. Revisar y repensar los fundamentos epistemológicos, las teorías explícitas y la red conceptual – que fue ampliada -, para controlar la coherencia interna del estudio y proceder al cruce y relaciones entre los datos obtenidos de las bases documentales.

2. Examinar los objetivos - generales y específicos – del proyecto y de los subproyectos, en relación con los resultados del procesamiento de los datos al momento, en las dimensiones textual y contextual.

3. Diseñar el esquema de las dimensiones analíticas operantes en la investigación, para que autoricen a identificar la historia teatral de Formosa – 1999/ 2009 – como la de la continuación de la Primera Modernidad en el sistema teatral argentino.

Dra. María Ester GORLERI de EVANS

GETEA – Universidad Nacional de Formosa

Texto de la Ponencia de Plenario leída en el marco del XXI Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino (31 de julio al 4 de agosto 2012 – GETEA – Facultad de Filosofía y Letras – UBA)

NOTAS

[i] El proyecto de investigación, identificado con el código SECyT-UNaF 54-H-099 despliega los conceptos al enunciar el marco teórico (p.9). Al ampliarlo, adoptamos las nociones siguientes: relación teatral (equivalente a “hecho teatral,” para nosotros), que M.de Marinis (1997) explica como el texto espectacular en términos de producción y recepción, “dadas las peculiares y bien conocidas características de su producción y recepción (por una parte, sincreticidad, multidimensionalidad, no persistencia en el tiempo e irrepetibilidad; por otra, simultaneidad entre producción y comunicación, copresencia física real de emisores y receptores” (p.25); contexto cultural (o general) “está constituido por la cultura sincrónica al hecho teatral que se estudia; con mayor precisión, representa el conjunto de los ‘textos’ culturales, teatrales y extrateatrales, estéticos y otros, que pueden relacionarse con el texto espectacular de referencia, o con uno de sus componentes: otros textos espectaculares, textos mímicos, coreográficos, escenográficos, dramatúrgicos, etc., por una parte; textos literarios, retóricos, filosóficos, urbanísticos, arquitectónicos, etc., por la otra” explica el teórico italiano (p.24). Las otras nociones corresponden a Jorge Dubatti (2009): micropoética (equivalente a texto espectacular (de Marinis, M.), que es la “poética de un ente particular, de un individuo”; macropoética, ya mencionada en sus rasgos en el cuerpo de esta comunicación; archipoética (o poética abstracta), “modelo abstracto, lógico-histórico, que excede las realizaciones textuales concretas”(p.7). Define J. Dubatti la territorialidad como “la consideración de los contextos geográfico-histórico-culturales singulares” (p.7). Y señala que “llamamos concepción del teatro (el subrayado es nuestro) a la forma en que ya sea práctica (implícita) o teóricamente (explícita), el teatro se concibe a sí mismo y concibe sus relaciones con el concierto de lo que hay/existe en el mundo (el hombre, la sociedad, lo sagrado, el lenguaje, la política, la ciencia, la educación, el sexo, la economía, etc.)” (p.9)

[ii] Ver diapositivas 8 y 9 en el PPT expuestas en la comunicación de este trabajo

[iii] Pellettieri, Osvaldo, 2005. Historia del teatro argentino en las provincias. Volumen I, p.20

[iv] Dubatti, Jorge, 2009. Concepciones del teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas, p.8

[v] Nos referimos a nuestra ponencia en el XX Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino – GETEA – UBA. Bs.As., 2 al 6 de agosto 2011

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

AA.VV., 1993. “Evolución histórica del plano de la ciudad de Formosa”. Formosa: Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Formosa, UNAF. Material de cátedra

Arán, Pampa O.-Barei, Silvia, 2003. Texto / memoria / cultura. El pensamiento de Iuri Lotman. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba

Altamirano, Carlos, 2002. Términos críticos de sociología de la cultura. Buenos Aires: Paidós.

de Marinis, Marco, 1997. Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología. Buenos Aires: Editorial Galerna, col. Teatrología dirigida por O. Pellettieri, trad. Cecilia Prenz

Díaz, Esther, 1999. Posmodernidad. Buenos Aires: Biblos.

Dubatti, Jorge, 2002. El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral. Buenos Aires, Atuel Textos Básicos

-------------------,2009. Concepciones del teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas. Buenos Aires: Editorial Colihue, col.Colihue Universidad. Teatro

García Canclini, Néstor, 2001. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires: Paidós.

Gorleri, María Ester – Budiño, Marisa E. , 2001, 2002, 2003. “Noventa años de historia teatral en Formosa”. Serie de trece notas. Formosa: diario La Mañana

-------------------------------------------------, 2005. [Teatro de] Formosa (1915-1962). En Historia del Teatro Argentino en las provincias. Volumen I. Buenos Aires: Galerna-INT.

-------------------------------------------------, 2007. [Teatro de] Formosa (1963-1975). En Historia del Teatro Argentino en las provincias. Volumen II. Buenos Aires: Galerna-INT.

Gorleri, María Ester, 2006. “Ritual y espectáculo: construcción local de identidad en el siglo XXI”. En O. Pellettieri (ed.), Texto y contexto teatral. Buenos Aires: Editorial Galerna - Fundación Roberto Arlt.

------------------------, 2007.“Laboratorio Barranca abajo: una radiografía del hecho escénico en clave federal”. En O. Pellettieri (ed.), Huellas escénicas. Buenos Aires: Editorial Galerna - Fundación Roberto Arlt.

------------------------, 2008. “La crítica teatral en las provincias argentinas”. En O. Pellettieri (ed.), Perspectivas teatrales. Buenos Aires: Editorial Galerna - Fundación Roberto Arlt.

Gutiérrez, Alicia, 1995. Pierre Bourdieu. Las Prácticas Sociales. Posadas (Misiones): Universidad Nacional de Misiones – Universidad Nacional de Córdoba.

Jameson, Fredric-Zizek,Slavoj,2005.Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. Buenos Aires: Paidós

Lotman, Iuri, 1996. La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Madrid: Frónesis Cátedra.

---------------, 1998. La semiosfera II. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio. Madrid: Frónesis Cátedra.

---------------, 1999. Cultura y explosión. Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social. Barcelona: Gedisa editorial.

---------------, 2000. La semiofera III. Semiótica de las artes y de la cultura. Madrid: Frónesis Cátedra.

Luna, Félix, 1982. Argentina. De Perón a Lanusse 1943/ 1973. Buenos Aires: Editorial Planeta Argentina.

Magariños de Morentín, Juan A., 1996. Esbozo semiótico para una Metodología de base en Ciencias Sociales. En Los fundamentos lógicos de la Semiótica y su práctica. Buenos Aires: Edicial

Mancuso, Hugo, 2001. Metodología de la investigación en ciencias sociales. Lineamientos teóricos y prácticos de semioepistemología. Buenos Aires: Editorial Paidós, Paidós Educador

Patiño, Roxana, 2001. El Materialismo Cultural de Raymond Williams. Córdoba: Universidad Nacional

Pellettieri, Osvaldo, 1997. Una historia interrumpida. Teatro argentino moderno (1949- 1976).Buenos Aires: Galerna.

---------------, 2000. Itinerarios del teatro latinoamericano. Buenos Aires: Galerna.

----------------, 2001a. Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. El teatro actual (1976-1998). Volumen V. Buenos Aires: Galerna.

----------------, 2001b. De Totó a Sandrini. Del cómico italiano al “actor nacional” argentino. Buenos Aires: Galerna.

-----------------, 2003a. Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. La segunda modernidad (1949-1976).Volumen IV. Buenos Aires: Galerna.

----------------, 2003b. Introducción. En Teatro argentino breve (1962-1983). Buenos Aires: Biblioteca Nueva.

-----------------, 2005. [Teatro de] Formosa (1915-1962). En Historia del Teatro Argentino en las provincias. Volumen I. Buenos Aires: Galerna-INT.

------------------, 2007. [Teatro de] Formosa (1963-1975). En Historia del Teatro Argentino en las provincias. Volumen II. Buenos Aires: Galerna-INT.

Pavis, Patrice, 1998. Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología. Barcelona: Paidós

----------------, 2000. El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós

Prieto, Antonio H., 1990. Para comprender a Formosa. Una aproximación a la historia provincial. Formosa: s/d.

Saenz Quesada, María, 2001. La Argentina. Historia del país y de su gente. Buenos Aires: Sudamericana. Caps. 53 a 66

Sebreli, Juan José, 1991. El asedio a la Modernidad. Buenos Aires: Sudamericana.

----------------, 2002. Crítica de las ideas políticas argentinas. Buenos Aires: Sudamericana. Caps. 5 y 6.

Tordera Sáez, Antonio, 1999. “Teoría y técnica del análisis teatral”. En AAVV, Elementos para una semiótica del texto artístico (Poesía, narrativa, teatro, cine). Madrid: Cátedra, col.Crística y Estudios literarios.

Trastoy, Beatriz-Zayas de lima, Perla, 2006. Lenguajes escénicos. Buenos Aires: Prometeo Libros

----------------, 2003. Pragmática de las culturas en América Latina. Madrid: Ediciones del Orto / Universidad de Minnesota.

Warning, Rainer (ed.), 1975. Estética de la Recepción. R.Ingarden, Félix Vodicka, H.G.Gadamer, Michael Riffaterre, Stanley Fisch, Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss. Munich (R.F.A.): Visor – La balsa de la Medusa.

domingo, 2 de septiembre de 2012

“Lo idéntico, la diferencia”. Análisis de la obra teatral.

Lo idéntico, la diferencia presenta a Vigilio y Nocasta, un matrimonio gobernado por la incomunicación en que los ha sumido la rutina, son sujetos y oponentes al mismo tiempo y alternadamente, que se manifiestan en acciones y palabras aparentemente sin sentido alguno.

En efecto, el desafío de entender lo que parece una acción sin sentido, el reconocimiento de que su mundo ha perdido su principio unificador, lo presenta como incoherente y estremecedor. Despojados de sus ilusiones, y experimentando temores y ansiedades, Vigilio y Nocasta afrontarán su situación de modo más consciente sin eufemismos ni ilusiones optimistas.

La referencialidad remite a un mundo desprovisto de lo que un día fue su centro y su propósito de vivir, un mundo falto de un principio integrador y que se ha desarticulado, se ha convertido en algo sin propósito, absurdo. En este sentido, Vigilio y Nocasta son claros representantes de la ridícula y fútil existencia humana en un universo totalmente impredecible, en el cual las personas son incapaces de comunicarse unas con otras.

Siguiendo a Esslin, citado por Osvaldo Pellettieri en Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. Volumen IV (2003), podemos decir que el desarrollo de la obra está basado en la creación de una atmósfera, sólo asimilable intuitivamente, pues lo único que el público puede preguntarse es qué acción impredecible puede venir después, qué acto sorprendente sigue a otro y cómo se puede relacionar cada uno con la totalidad de la obra, de modo que pueda captar al menos algo de lo que viene sucediendo.

Así, el lenguaje, en contraste con la acción, se encuentra reducido a una charla sin significado. Vigilio y Nocasta són victimas de la modernidad, lo que nos lleva a tener en cuenta que el hombre común está expuesto incesantemente al ataque de los medios masivos de comunicación, de la prensa y la publicidad. Esto lo hace cada vez más escéptico hacia el lenguaje. Conoce perfectamente el doble sentido de lo que se le dice, sabe que está desprovisto de significación real. Se habitúa a leer entre líneas; esto es, a suponer lo que la realidad del lenguaje encubre, mejor que lo que revela. Está consciente de la gran brecha entre el lenguaje y la realidad.

Para la realización del análisis del texto espectacular, es decir, el texto resultante de su puesta en escena ante un público nos basamos en el registro fotográfico de Carlos Ramos, perteneciente al IV Festival Internacional de Teatro de la Integración y el Reconocimiento y la IX Fiesta Provincial del Teatro 2008.

En efecto, observando detalladamente la información gráfica encontramos, en primera instancia, un escenario en semi-oscuridad. En el centro, iluminado, un colchón con dos almohadas, en la que reposan Vigilio y Nocasta. Junto a ellos un despertador y un teléfono. La escena representa un mundo vacío, con unos pocos objetos simples para significar una habitación matrimonial, que permanecerán durante toda la obra.

La protagonista femenina, interpretada por María Silvia Grosso, viste hábitos negros, que apenas deja al descubierto unos rizos colorados.

Su par masculino, interpretado por Javier Vargas, viste un traje con una corbata de Mickey Mouse. En contraposición a lo indicado en el texto dramático, aquí se prescinde del sombrero.

Los personajes “viven” alrededor de una cama que representa mucho más que un espacio para dormir. Allí los vemos hablar, reírse, reprocharse (una de las fotografías demuestra a un Vigilio acusativo, con índice y mirada en Nocasta) y cambiar.

Seguidamente, varias fotografías muestran a Nocasta meditando, tranquila pero no serena, mientras Vigilio lee alegremente el periódico, como ignorándola.

También el registro fotográfico captura, el primer gran cambio significativo en la obra: Nocasta se saca los hábitos de monja y queda en ropa de prostituta. En la puesta en escena formoseña, esta ropa es una prenda enteriza con lentejuelas doradas (quizás no caracteriza a una prostituta sino más bien a una mujer libertina y excéntrica) con el que la protagonista dará inicio a su juego. Una vez en él, saca unos cuernos escondidos detrás de la cama y, ayudado por él, se lo pone a Vigilio. En ese instante, se produce un cambio en la iluminación que adquiere un color rojizo, para indicar el momento erótico y pasional.

En la segunda escena, como expresa el texto dramático “las luces bajan su intensidad y sólo quedan las cálidas”. Nocasta continúa vistiendo su traje peculiar. Es el momento del juego, donde el trabajo con el espacio escénico demuestra ser más dinámico y audaz.

Las expresiones faciales –sobre todo por parte de la actriz- adquieren gran protagonismo. En este sentido, las fotografías cautivan con detalle instantes de especulación, fogosidad, burla y desatino.

Luego, él en silla de ruedas. Ella, nuevamente con los hábitos y con una sonrisa pícara, comienza a seducirlo. Sus rostros denotan gozo, incomodidad y dolor. A continuación, las luces aumentan su intensidad, tiñéndose de rojo: Nocasta apunta con un revolver a su marido, en un intento por mantener el momento vivo ante su negativa en el juego erótico.

Posteriormente, ella toma una zanahoria (el texto dramático indica la utilización de un juguete pornográfico) que toca bruscamente. Después de un instante, se acuesta en la cama mientras él la mira. Ambos demuestran desesperación e impaciencia en sus rostros; según el texto dramático, esperan ansiosos la llegada del marido de Nocasta. Este estado los domina hasta el final de la obra, en donde tras un aumento en la intensidad de luces, se miran fijamente; cada uno toma un revolver y se apuntan. Permanecen así, enfurecidos, tensos y agobiados, hasta que se apagan las luces.

En la pieza Lo idéntico, la diferencia se castiga satíricamente lo absurdo de las vidas vividas en el engaño aceptado y la trivialidad. El hombre tratando de obtener un modesto lugar en la oscuridad y trivialidad que lo envuelve, tratando de asir una ley moral siempre más allá de su comprensión; el hombre solo, encarcelado en su subjetividad, incapaz de alcanzar a otros.

La vida sin pasión, la rutina, la monotonía, la falta de comunicación, de ilusiones en el matrimonio no salen bien libradas de la pluma de Ernesto Marcos.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, Vigilio y Nocasta, están unidos, están casados, pero también están hastiados bajo las reglas del matrimonio. Pueden ser cualquier matrimonio "normal" que nos muestran su realidad a través de acciones cotidianas en donde podemos vernos reflejados en sus maneras de “ser” y “hacer”.

Gustavo Leyes, señaló con respecto a este proyecto, estrenado en el IV Festival Internacional de Teatro de la Integración y el Reconocimiento el día 10 de agosto de 2008 que "sus códigos comunicacionales están rotos y no es si no a través de la fantasía y el onirismo como se relacionan. Las alusiones a la familia, como iniciadora de esta bola de nieve, de este "teléfono descompuesto mundial", se entrelazan en el aquí y ahora de estos dos incomunicados-comunicados".

Por otra parte, cabe destacar que resta a la investigación ver lo que se denomina la poética del Grupo Utopía 2000, la que podrá deducirse del repertorio que el grupo lleva a escena. Tal trabajo se complementará con las entrevistas a sus integrantes representativos, para luego proceder a una etapa hermenéutica de la investigación.

Bibliografía

MARCOS, Ernesto, (2003) Lo idéntico, la diferencia.

PELLETTIERI, Osvaldo, (2003) Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. Volumen IV. Buenos Aires: Galerna.

PELLETTIERI, Osvaldo, (1997). Una historia interrumpida. Teatro argentino moderno (1949-1976). Buenos Aires: Galerna.

Andrea Natalia Fernández

[Este texto pertenece a la ponencia presentada en el marco de las Jornadas Científicas para Jóvenes Investigadores, de la Universidad Nacional de Formosa, organizadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 30 y 3 de agosto, 2012]

Becarios del Proyecto de investigación, Rodrigo Villalba Rojas y Andrea Natalia Fernández, durante su exposición en las Jornadas Científicas de la UNF |

|

|

|

|